الشخصية السودانية والوحدة العفوية

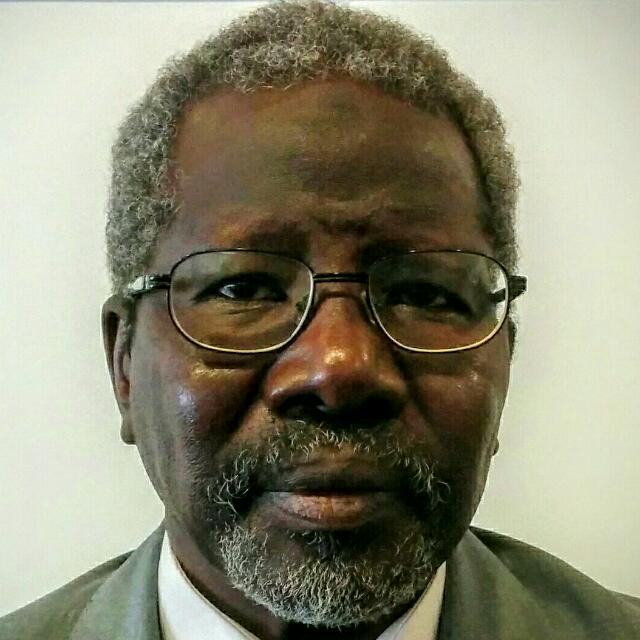

د. حسن عيسى الطالب

يتردد صدى الأبواق الناشزة، التي ظلت تمارس التدمير الممنهج للبنية الإجتماعية للسودان، منذ ممارسات الفوضى المتحكم بها خارجياً منذ عام 2019 وبلغت ذروة تآمرها في 15 أبريل 2023م عبر تكريس وتعزيز ثقافة بغض الآخر، وكراهية الإسلام، الذي ألبس رموزاً ينتمون إليه، أو يدعون إليه، لإجتثاثه عبر اقتناص تلكم الشخوص بعد تجريمها ببث الأحقاد والتنابز.

وهذه الدعوة عموما لا تقتصر على الإٍسلام، بل تستهدف كل الأديان، ولكنها أكثر بغضاً للإسلام، في هذا الظرف التاريخي، ومن تلقاء ذلك تصنيف من يتمثلون بالسلوك الإسلامي في الحياة العامة، بأنهم أهل الإسلام السياسي. وفي هذا انتقاد ضمني لحاكمية الإسلام، والغاء للأمر الإلهي ” وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك” الآية 49 – المائدة.

وتستند الحملة الإعلامية المناوئة على ترويج حملات منتظَمة وممنهجة لخدمة وتمرير أجندة غريبة على قيّم وسلوك وتراث الشعب السوداني؛ إذ هي أجندة قيّمية وافدة، تحاول بذر الكراهية بين المكونات المجتمعية، وتبدأ باستهداف طوائف اجتماعية معينة، وتسليط أخرى عليها، فيُلبس المجتمع شيعاً وطوائف يقتل بعضهم بعضاً، باسم الدين؛ وتتبدد القوة الجمعية للوطن وتتهدد التمزقات الدولة؛ ويحدث كل هذا لتصفية حسابات جيوبولتيكية، تتقمص دولاً خارجية وأجندة لأجهزة استخبارات أجنبية، يرمي مخططها لاغتيال الإسلام، في كل دياره، عبر استهداف رموزه ودعاته، في كل شكل ومنظمة ومؤسسة؛ تارة بدعوى الإرهاب والتعصب الديني، وتارة بعدم صلاحية الدين للحكم، ولأي أمة، وأن الدين هو السبب في تفريق الشعب؛ وكأن الوثنية واللادينية هي الترياق لتحقيق الوحدة الوطنية، هذه هي الرسالة الاستراتيجية والمنهجية العملية لمخطط إلغاء الدولة والدين والإله.

فالسودانيون منذ وجودهم على وجه الأرض؛ ثم انتظامهم في إدارة الدولة في مرحلة ما قبل التاريخ؛ ومنذ نحو أربعة آلاف من السنين التي توثقها الحضارة الحالية، يرجع بعض المؤرخين حضارتهم الإدارية في بناء وادارة الدولة وحكم القانون، الى أيام النبي إبراهيم الخليل، عليه السلام، الذي لجأ لأرض النيل أيام النوبة ومصر الفرعونية، فاراً بدينه بعد نجاته من الإعدام حرقاً في بلاد ما بين النهرين، التي تعرف اليوم بالعراق؛ وكان ملكها هو النمرود بن كنعان بن كوش بن حام؛ وقد ذكر ذلك مؤرخو المسلمين الأوائل كالطبري والقلقشندي وابن الأثير؛ ويمت النمرود بالنسب للنوبة عبر كوش بن حام جده. الذين سموا المملكة “كوش” على جدهم. فلما جاء إبراهيم إلى بلاد الفراعنة تزوج بهاجر بعد عتقها، وهي من بلاد النوبة، فولدت له إسماعيل، قبل أن تأتيه البشارة بإنجاب سارة لإسحاق عليهم السلام. فكان النوبة الذين أصبحوا أصهاراُ لإبراهيم الخليل وجدوداً لإبنه إسماعيل، معروفون كأرض لجوء سياسي وهجرة لأهل العراق وكنعان، وكانوا مشهورون بتدينهم، وتقديسهم للإله الذي يعتقدون؛ وكان جبل البركل هو مقر السلطة السياسية والدينية؛ ويتم فيه تنصيب الملك الذي يمثل السلطتين الدينية والدنيوية؛ وكانت بعض ممالك النوبة ينتخب من يتعاقب على الملك فيها من يرشحه الكهنة الذين يمثلون السلطة الدينية؛ على نحو ما ذكره المؤرخون من لدن هيرودتس وغيرهم؛

بيد أن ما يؤكد تدين النوبة وتوحيدهم الألوهية في سلوكهم العام، وعلى مستوى أفرادهم، ما ذكره المؤرخ المقريزي (1364 – 1442م) حيث ذكر فيما نقله عن أحد الرحالة الذين زاروا مملكة المقرّة، (أنه رأى في مجلس ملكها – عظيم المقّرة – رجلاً فسأله عن ربه؛ فقال: ” ربي وربك الله، ورب الملك، ورب الناس كلهم واحد؛ ثم سأله: أين يكون هو؟ فقال: في السماء وحده؛ وسأله هل أرسل فيكم رسول؟ قال لا؛ فذكر له بعثة موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلام، وما أُيدوا به من المعجزات؛ فقال الرجل: إذا كانوا فعلوا هذا الذي تقول فقد صدقوا؛ ثم قال ” قد صدقتهم إن كانوا فعلوه” )اهـ.

وذكر المؤرخ عبدالله الأسواني المتوفى عام 969م وهو مؤرخ بلاد النوبة، الصلح بين النوبة والمسلمين عام 31 هجرية الموافق 652 ميلادية. ثم أورد رواية عن أخلاق النوبة وتأثير الدين في سلوكهم وعلى مستوى قيادة الدولة؛ فذكر أن والي بني أمية، واسمه عبيد الله بن مروان ولقبه (الحمار) عندما كان والياً على مصر فانتقل الحكم للعباسيين حوالي عام 750 ميلادية – وبعد مرور زهاء مائة عام على الحلف بين النوبة والمسلمين- خاف على نفسه، فلجأ إلى بلاد النوبة، ومعه حاشيته وعدد من أتباعه، فنزل في بعض أنحاء المملكة، وفرشت له بسط الحرير والديباج، فأرسل إلى ملك النوبة لمقابلته؛ فجاء الملك؛ وعندما طلب منه الأمير الأموي الجلوس على الفراش الذي أعدّه له، رفض الجلوس وقال: ” كل ملك لا يكون متواضعاً لله فهو جبار عنيد متكبر؛ ثم أنه جلس بين يدي عبيد الله، وجعل ينكت في الأرض بإصبعه طويلاً؛ ثم قال له: ” كيف سُلبتم ملككم وأُخذ منكم وأنتم أقرب الناس إلى نبيكم؟ فقال له عبيد الله: ” إن الذي سلبنا ملكنا أقرب إلى نبينا منا”؛ فقال له ملك النوبة: ” فكيف أنتم تلوذون إلى نبيكم بقرابة، وأنتم تشربون ما حُرم عليكم من الخمور، وتلبسون الديباج، وهو محرم عليكم، ولم يفعل نبيكم شيئاً من هذا؟ وبلغنا أنك لما وليت مصر كنت تخرج إلى الصعيد، وتكلف أهل القرى ما لا يطيقون، وتفسد الزرع؛ وتروم بالهدايا والتقادم من أهل القرى.. فصار يعدد عليه جملة ذنوب، والأمير عبيد الله ساكت.. ثم قال له: ” كما استحللتم ما حرمه الله عليكم سُلبتم ملككم وأُخذ منكم، وأوقع الله بكم نقمة لم تبلغ غايتها منكم؛ وأنا أخاف على نفسي إن تركتك عندي أن تحل بي تلك النقمة التي أحلت بكم؛ والبلاء عام والرحمة مخصوصة. ثم قال له: ارحل من أرضي بعد ثلاثة أيام؛ وإلا أخذت جميع ما معك وقتلتك شر قتلة؛ فخرج إلى مصر وبعث إلى بغداد؛ ومات مسجونا”..

فالسودان ليس دولة مصنوعة، ولا ذيل لأحد، بل هي أرض بها شعب أصيل، تشرب بالمُثل والقيم الحضارية الراسخة من التدين والخلق القويم منذ بدء الخلق وجريان النيل؛ ثم كانت كل ممالك النوبة تستند على الدين كما أثبتته كل الآثار حتى يومنا هذا. وكان كهنة النوبة يتسيّدون الكهانة حتى في معابد مصر الفرعونية، كما أثبتته الآثار والحفريات في المتاحف في مصر وأرجاء العالم. فالنوبة هم أبناء حام بن نوح وهم أصل البشر في أفريقيا، ولم تبلغ أية حضارة أفريقية منزلتهم وكان يجاورهم أبناء عمومتهم في أكسوم؛ ولا تزال حضارتهم هي الأقدم في كل العالم. فبعد تطور دولة النوبة في السياق الزمني، ورثتها الدولة الاسلامية ممثلة في السلطنة الزرقاء (1504 – 1820م) منذ بزوغ القرن السادس عشر الميلادي وكان دستورها الشريعة الإسلامية. ففي السودان منذ أكثر من آربعة آلاف عام ظلت الممالك تتغير، ويتبدل حكامها، ويخلف بعضهم بعضا؛ ولكن شعب السودان ظل هو نفس الشعب، بإرثه التاريخي، وتميزه القيّمي؛ لم يتغير لا في قيّمه المؤسسية ولا عقيدته الإيمانية ولا في طريقة ملبسه وحتى مأكله على مدى الآلاف من السنين.

فلم يدخل السودانيون الإسلام بالقهر المسلح، ولا بالجبروت والتسلط، بل اعتنقوه طوعاً ورغبة وبوحاً، فلم يظهر فيهم النفاق الديني، لأنه ليس من سلطان قاهر ليُكره أحداً على دين، فكما كان دخولهم في المسيحية في دولتي علوة في سوبا والمقرة وفي دنقلا بوحاً عفوياً تم اعتناقهم للإسلام بنفس المنهجية. فلم تتفش بين أهل السودان الضغائن الدينية والأحقاد الطائفية التي توارثها غيرهم. ثم انفتح الباب أمام شيوخ التصوف من أرجاء العالم الإسلامي فرسخوا آداب السلوك والتهذيب، وتصفية النفوس من الشح وأدران القلوب، وأنانية الأنا والذات. فانتنشر الخلق والصدق والمحبة ونصرة الضعيف ونبذ الكبر والتسلط، في عوام الناس؛ أغنياء وفقراء، حكاماً ورعية، ففشا الإسلام في أهل السودان شخوصاُ مشهودة وليس نصوصاً محفوظة.

وكان ذلك ديدن السلطنة الزرقاء في سنار، وسلوك ملوكها الذين أسسوا الهوية السودانية بمزيج عنصري وعقائدي بائتلاف عمارة دنقس (سليل الملوك النوبيين) وعبدالله جماع (شيخ مشايخ العرب المتصاهرين) ثم كان الأمر على ذلك في سلطنات دارفور والتنجور والكنجارا والداجو وودّاي وكل هذه الدويلات السودانية كان حكمها بالشريعة الإسلامية لم تشذ منها أية دولة. ثم جاءت الثورة المهدية بعد بسط السلطنة العثمانية الحكم الحدي فكانت رسالة المهدية العمومية للتهذيب وإصلاح الحكم والسياسة، عندما تهاون الحكام من الأتراك في نظام محمد علي باشا، الذي بدأ يتولى عن بعض أحاكم الشريعة الاسلامية ويتولى غير المسلمين، ويتعاقد معهم لحكم المسلمين؛ كما كان الأمر مع غردون وسلاطين وغيرهم؛ فحشدت المهدية كل السودانيين تحت لواء الإصلاح الديني في السياسة الشرعية ثم حكمت السودان بذات الشريعة التي كانت تحكم بها الدولة من لدن السلطنة في سنار وإبان حكم الأتراك.

فوحدّت المهدية النسيج الإجتماعي وعززت القومية السودانية على أساس العقيدة الإسلامية، ورسخت الحكم بشريعة الإسلام. فظل السودان يحكم بالشريعة الإسلامية، التي ظلت هي الدستور الدائم منذ السلطنة الزرقاء عام 1504م والفترة التركية والحقبة المهدية حتى ألغاها الحاكم الاستعماري اللورد كرومر عام ١٨٩٩م بعد غزو الخرطوم، واستشهاد كل حكومة المهدية بقيادة الخليفة عبدالله التعايشي. فكانت أول القرارات التي أصدرها الحاكم الاستعماري الجديد اللورد كرومر، وفق ما أورده نعوم شقير في كتابه ” تاريخ السودان” إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية في الحدود في اكتوبر 1899 وترخيص المشروبات الكحولية والخمور التي ظلت تحرمها شريعة الإسلام على السودانيين منذ أربعة قرون؛ ثم أباحت القوانين الاستعمارية الخمور والدعارة والميسر، وسط استنكار عام من غالبية السودانيين الذين تم طمس هويتهم ودستورهم بالقوة الغازية المسلحة بالحديد والنار، وبدون انتخابات ولا استفتاء ولا رضى ولا تشاور؛ فظل الأمر على ذلك حتى استعاد المشير جعفر محمد نميري العمل بقوانين الشريعة الإٍسلامية في سبتمبر عام ١٩٨٣م.

تثبت هذه المواقف التاريخية الراسخة في التراث الوطني، وسياسة وادارة الدولة السودانية، ومرجعيتها المؤسسية، شخصيتها الإيمانية الموروثة، المتشربة عفوياً بالتدين الذاتي، أن السودان سيظل دولة موحدة بالإرث الإيماني المشترك، وأن التدين أصبح ركناً بانياً للشخصية السودانية، ومميّزاً لها، فأضحى أسلوب حياة عفوية لكل الشعب، بلا إكراه ولا تنطع ولا تعصب. وبذا تسقط دعاوى بذر الكراهية الدينية، ومنجية تدمير القيّم والمبادئ المؤسسة للشخصية القومية.